在华光四射的舞台上,她一袭华服,水袖生风,举手投足间便牵动观众的心扉。谁能想到这名神情沉稳, 唱念俱佳的潮剧艺人,今年也不过22岁。

她,就是习戏将近二十载的陈纬恬。受外婆的熏陶下,让她自幼便与潮剧写下不解之缘。

外婆是香港潮剧已故名伶陈楚蕙的忠实戏迷,经常带着她一起“追星”。在耳濡目染之下,小小年纪的她便对戏曲产生朦胧却真挚的兴趣。

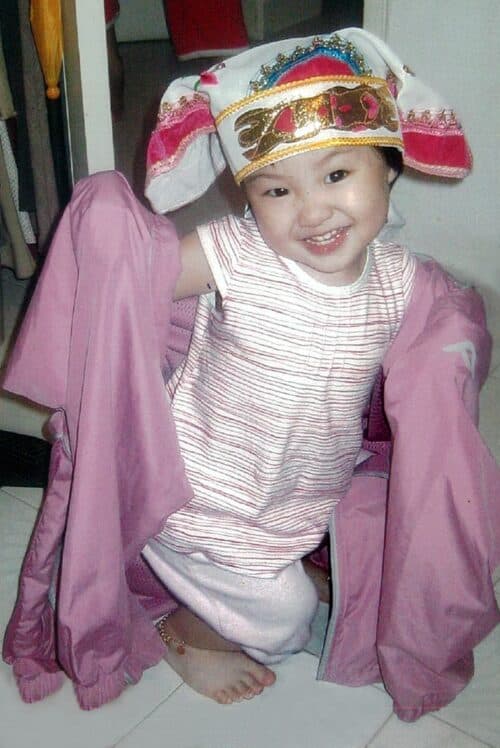

她接受《珍珠快讯》访问时笑言,“小时候,我会在家乱唱,没有调,没有词,还会用家人的衣服当戏服”。那时的她,已能安静坐上两小时看戏,还能分辨忠良奸佞。

3岁那年,家人特地为她请来老师正式学艺,并开始登台表演。“那时就是死记硬背,老师教一句,我跟一句,情绪引导也是简单直接的。”

虽然小时候吸引她的是潮剧亮丽的戏服,但真正让她留下来的是剧情。如今,对她而言,一段唱词,一句口白,已不再只是单纯的音律,而是角色的心声和情感的扮演。

“我希望能够通过表演,把角色的内心世界呈现出来,让更多观众能够欣赏。”

她于2013年加入新加坡南华潮剧社, 在2018年仅15岁时就挑大梁,主演《刘明珠》,创下新加坡纪录大全最年轻全连戏剧主角纪录。

同年,她代表新加坡旅游局受邀参与乔治市艺术节,演绎4个选段,获得不俗反响,并在因缘际会下结识槟城潮艺馆馆主吴慧玲,与槟城甚有渊缘。

她和槟城之缘也不仅限于此,她曾在2014年来到槟城的合您广场出席由其所主演的电影《戏曲小子》的记者招待会和开演典礼。

///上海戏剧学院深造

后来,她陆续在《苏六娘》、《香罗帕》、音乐剧改编作品《是谁先说》、《画皮》、《典妻》等剧作担纲主角,经验日益丰富,目前正就读于上海戏剧学院,精进技巧。

——刻苦排练 全情投入

虽然舞台上光彩夺目,但排练过程并不容易,尤其在她的学生时代。“以前还会试着平衡学业和演出,现在就是直接冲了。”

她首次获选担任主演时,刚结束考试,距离演出不到1个月时间,只能马不停蹄投入练习和彩排,尽力熟记台词,努力诠释好角色。

此外,传统戏曲背后的准备工作相当繁琐,声台形表的要求也不低,既讲究扎实的基本功,也需掌握细腻的技巧,而且光是化妆就得花上1个小时,头饰又重又勒得紧。

“潮剧演唱以真声为主,看起来简单,实则不易,因为要唱好很难,要唱得有感情更是挑战,而且自己不能陷得太深,要拿捏分寸。”

她坦言,有导演指导是最好的,可以从旁点拨。虽然戏曲里有不少炫技的片段,但真正打动人心的,往往还是最朴实的情感表达。

——演绎女性身不由己之处

正所谓,“千斤话白四两唱”,在她看来,口白能传达人物内心的情感与思想,加上研究时代背景、参考经典剧本的过往片段,自己多加揣摩,尽量贴近角色的真实面貌。

她以《典妻》中的苦命妻“翠兰”为例,丈夫谋生计屡屡受挫,并染上赌博酗酒,孩子又久病不愈,穷困逼迫之下,被丈夫出典3年。

由于自己通常饰演年龄更大的角色,为演得更贴实,她便观察母亲和外婆的言行举止,从中揣摩身为妈妈与妻子的姿态与神韵。

不过,像“翠兰”这样深具时代压迫感的传统女性形象,带孩子、操持家务,神态自然与少女不同,因此她也特别加入一些细节设计,如弯腰行走,以展现生活的沉重与劳累。

“我希望用演技体现上世纪身为母亲和女性的为难,她们的身不由己,而且整部剧的唱词也很动人,让人听了很容易有共鸣。”

——透过生动工作坊吸引年轻人

随着时代的变迁,传统戏曲逐渐式微,因此更需以创新的方式,让年轻人体验戏棚里的好玩之处。

“我们透过工作坊,安排试戴戏曲道具等轻松有趣的活动,让孩子们在玩乐中感受传统戏曲的魅力,进而激发他们的兴趣。”

她续说,目前南华潮剧社正策划呈献《四戏同辉,千年白蛇传》,以打破传统呈现方式,集结京剧、婺剧、越剧、潮剧4大剧种同台演绎,借此安排吸引更多观众。

此外,她说,将传统文化带到海外,让更多人了解与欣赏中华传统也是非常重要一环。

除了在新加坡本土登台外,她亦曾到各地演出,如《画皮》就是她首次远赴欧洲,在匈牙利以传统戏曲搭建文化交流的桥梁。

——父母全力支持女儿走下去

回顾其成长之路,除了自身的努力与天赋,背后也少不了父母陈来顺与陈淑芳的栽培。

陈来顺笑言,本身曾对艺术怀有些许憧憬,虽然最后没能走下去,但正因如此,当发现女儿对戏曲感兴趣时,便决定给予一切的支持。

“一般上,小孩都爱看卡通片,她却对戏曲着迷,这很难得。”

不过,他坦言,这条路并不容易,因为那时几乎没有机构愿意收那么小的孩子,成人班又不适合,辗转之下,才找到合适的老师。

为支持女儿的兴趣,夫妻俩花了不少心力,不仅要接送,学费也不便宜,然而他们仍希望她能多方尝试,如钢琴、民间舞等。

他认为,孩子的选择应该被尊重。“要是做的事不是自己喜欢的,压力只会更大,反之潮剧却成了她纾解课业压力的一种方式。”